La ruina o incluso la propia ausencia de un edificio, como es el caso presentado o en el capítulo anterior, son el reverso inevitable de la construcción, un reverso tremendamente elocuente que habla de realidades y fragmentos de historia que se debaten entre la injusticia contra la humanidad y el orgullo por el patrimonio material; ambos por lo general sujetos a una fecha de caducidad.

"Roma quanta fuit ipsa ruina docet. Lo que fue Roma, su grandeza inconmensurable, queda patente en la calidad de sus restos." dice Sebastiano Serlio.

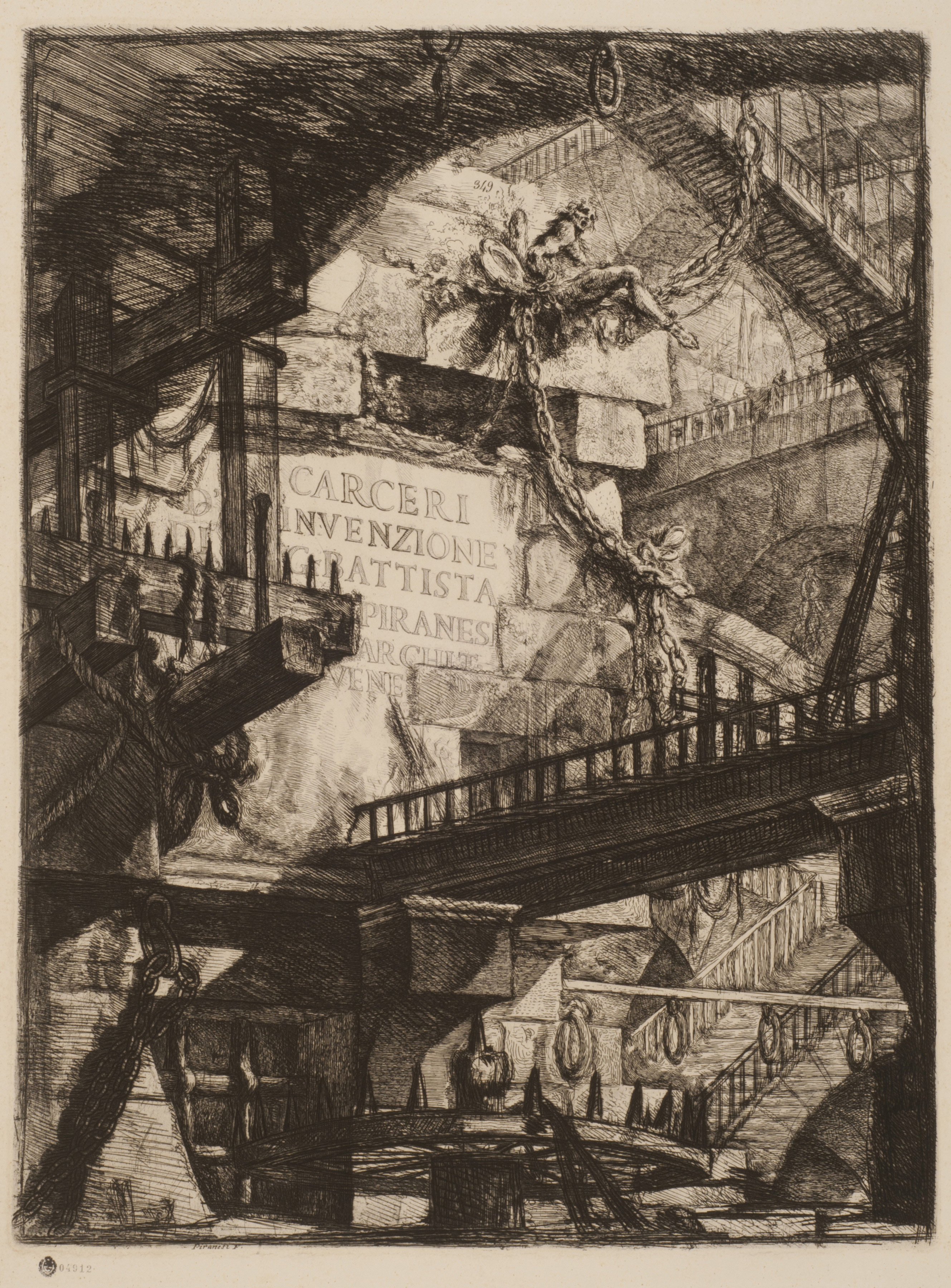

La ruina, no sólo es la reliquia de un pasado ideal, también representa la muerte natural de la arquitectura. Su importancia se marcó en el imaginario artístico del mundo renacentista cuando se miraba con nostalgia las ruinas del mundo greco-romano, un paraíso perdido y emplazado en un pasado irrecuperable. La conciencia arqueológica estaba direccionada hacia ellas, pero fue en el siglo XVIII cuando la ruina se convertiría en una auténtica obsesión, tanto así que su culto engendró un género específico, la "pintura de ruinas". Este fue el auge de artistas como Johann Heirich Füssli, John Constable y especialmente Giovani Battista Piranesi.

La reimpresión de los grabados y aguafuertes de G. B. Piranesi fueron "las fotografías de un tiempo, las imágenes más populares, las más consumidas y reproducidas". Su trabajo reimpreso y convertido en postales era parte del recuerdo que se llevaban los viajeros ilustrados de otros países de finales del siglo XVII. Estos primeros trabajos fueron la base de su manifiesto en las Carceri.

"La voluntad y el fracaso dividen dos de los géneros que constituyen la obra de Piranesi: el edificio como proyecto, el edificio como ruina. (...) De los grandes dibujos de Piranesi puede afirmarse el siguiente principio: lo que no surge ahora mismo de la fantasía (o de la pesadilla) como proyecto, se desmorona de manera inaplazable. Pero la dialéctica de proyecto-ruina llega más lejos, al mezclar los dos géneros que hemos distinguido al principio. Los más vigorosos proyectos de las "Carceri" parecen defectuosos, rotos, como si esas cárceles perteneciesen a un futuro amenazador y al mismo tiempo a alguna época antiquísima y decadente. (...) El proyecto tiene la ruina por destino y la ruina tiene el proyecto como esencia."

"Las ruinas europeas atraían de forma especial a los norteamericanos; las escenas romanas de Piranesi eran muy populares (...). Si las ruinas de Europa significaban la depravación por contraste con la pureza de la naturaleza americana, las mismas ruinas contribuían a hacer que la naturaleza americana parecía familiar y simpática. Las formas del paisaje del Oete americano se convirtieron en metáforas de la ruina."

Piranesi a su vez dejaría una huella importante en pintores como Hubert Robert. En el siglo XIX también se destacaron artistas como Joseph Mallord William Turner o John Martin, quienes a través de sus representaciones parecían demostrar que toda civilización por muy poderosa que se considere tiene su fin en la ruina. Las ruinas románticas del siglo XIX permitían comprender la visión de la naturaleza y el paisaje del arte de aquella época. Presentaban una interacción entre lo natural y lo artifical que centraba las discusiones de lo pintoresco. Las ruinas románticas del siglo XIX permitían comprender la visión de la naturaleza y el paisaje del arte de aquella época. Presentaban una interacción entre lo natural y lo artificial que centraba las discusiones de lo pintoresco. Sus órdenes eran vestigios de continuidad con los siglos de los antepasados, y aún así tenían tiempo de caducidad.

Exposiciones en importantes galerías y museos muestran constantemente el actual interés por la ruina. Esta es una muestra más de las fascinación contemporánea por la ruina, cuya definición ha ido variando a lo largo de los siglos, desde el paisaje romántico del siglo XVIII hasta el trauma por el genocidio. Las ruinas son un recordatorio. Las ruinas son un recordatorio de la realidad universal del colapso y la decadencia, un aviso llegado desde el pasado sobre el destino de nuestra civilización. El ideal de belleza de las ruinas resulta atractivo precisamente por sus defectos y sus fallos; son una fuente de fascinación visual y emocional en momentos históricos particulares. Así mismo se han convertido en una manera de pensar sobre el propio arte y su conexión con el pasado y el futuro, al ser un monumento a los caídos en una guerra, pero son también, paradójicamente, la imagen del exceso económico y el declive industrial.

Las ruinas han sido fundamentalmente un emblema de la caducidad de las empresas humanas. Sin embargo, la degradación natural, lenta y melancólica, no parece obedecer a la dinámica cultural de la modernidad. Nuestro mundo contemporáneo privilegia la destrucción agresiva, arrasaron poblaciones enteras lo que produjo cambios fundamentales en la arquitectura y en el urbanismo que hoy experimentamos.

La fascinación por la ruina se ha seguido manifestando a lo largo de los años. Avanzado el siglo XX se revela en la fotografía de la decadencia industrial de Detroit tras el lente de Camilo José Vergara quien ha retratado magistralmente los escombros de esta ciudad, reflejo del declive de sus sistema económico. La ciudad de Nueva York de los años 1970 también tiene su protagonismo en la fotografía de Camilo José Vergara: guetos, pobreza, decadencia, en contraste con un World Trade Center en pleno proceso de construcción, son fuente de una inquietante y mórbida estética.

A principios del siglo XXI fuimos testigos del atentado de las torres gemelas. Este suceso que produjo un impacto emocional tremendo a nivel mundial, "recuerda en conjunto al fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, las llamas o rayos que según relatos derribaron a la torre de Babel, los infernales edificios volcán fantaseados por El Bosco y al ataque sin sentido de Guernica", así como al cuadro pintado por John Martin The Destruction of Pompeii and Herculaneum (1822), o el material fotográfico contemporáneo de Joel Meyerowitz sobre este episodio, por mencionar algunos ejemplos.

Este recurrente pensamiento apocalíptico podemo apreciarlo, como ya se explicó más ampliamente en el primer capítulo, en el documental Kooyaanisqatsi. El documental de Godfrey Reggio con su claro mensaje moral sobre el estado de la cultura de las grandes ciudades nos deja para el debate el controvertido episodio de la demolición de Pruitt-Igoe. Antes sus imágenes reproducidas en el documental, el público somos espectadores omniscientes del espectáculo de su explosión. Tras dos décadas de enraizados problemas no sólo socio-económicos, sino también de raza y de género, Pruitt-Igoe se vino abajo junto con las politicas fallidas de vivienda que lo generaron. Pruitt-Igoe, icono y mito arquitectónico a la vez, como ya se vio en el primer capítulo, es la metáfora de Apocalipsis de Kooyaanisqatsi, pero es también la fascinación de la imagen, es la imagen en sí misma, la explosión arquitectónica, la ruina en pleno momento de creación.

La destrucción arquitectónica y urbana ha venido obedeciendo a diferentes causas o invariables, ya sea guerras, desastres naturales, o demoliciones planificadas. Las referencias históricas sobre aniquilación violenta de ciudades y poblados, son extensas. Pero lo primordial, aunque abruptamente rescatable, es que estas destrucciones por fatídicas o adversas, han encontrado su sitio en nuestro imaginario cultural y varias de ellas han sido artifices de prometedores episodios de progreso.

Aunque, nada esperanzador, el siglo XXI llega además de la mano de reales amenazas por el colapso ecológico y los conflictos bélicos.

Andreas Huyssen aborda el tema de la memoria histórica en su libro Modernismo después de la posmodernidad. Este autor especialista en la noción de temporalidad y las complejidades históricas y geográficas de la modernidad en el contexto del "turbo capitalismo" opina que la obsesión contemporánea por las ruinas se debe a que éstas esconden una nostalgia por una época anterior que todavía no había perdido su capacidad para imaginar otros futuros.

La ruina en el presente siglo tiene una estrecha relación con la ruptura del Estado de Bienestar. Como ejemplo, está el trabajo del fotógrafo Jon Savage, quien retrata los barrios semi desiertos del este londinense (zona donde por cierto, están también los Robin Hood Gardens, por demoler próximamente), repletos de viviendas de protección oficial en estado de decadencia. Sus fotografías simbolizan el fracaso del proyecto de reconstrucción de la posguerra británica.

Las construcciones, las empresas humanas son más frágiles de lo que parecen; vastos poblados y grandes monumentos han sido violentamente destruidos y su imagen es absolutamente lejana, por ejemplo, a aquellos románticos cuadros de Hubert Robert. Las huellas físicas y psicológicas y el devastador paisaje de estas ruinas contemporáneas no representa, como en la antigua Roma, la grandeza inconmensurable de su cultura, representan la fragilidad de la actual población de nuestro mundo globalizado ante la naturaleza y ante su propia existencia.

"¿Cuánto hay por conmemorar y recordar, por ser perdonado y luego olvidado en aras de la paz? (...) La reconstrucción ya sea llevada a cabo por los autores o sus víctimas, también puede servir para enmascarar el pasado; para borrar las lagunas, los vacíos, las ruinas que dan testitmonio de la historia. Y el que reconstruye lo hace desde una situación de relaciones de poder, que reflejan el contexto posterior a la destrucción." Según Robert Bevan en The Destruction of Memory. Architecture at war, la reconstrucción puede ser tan simbólica como la destrucción. La construcción puede ser utilizada para cimentar una demolición violenta del entorno construido y recuperar la memoria colectiva. Lo que alguna vez fueron monumentos representativos de una cultura, mediante su reconstrucción pueden llegar a ser nuevos monumentos representativos de los acontecimientos que causaron su destrucción.

Ya no existe la melancolía ante la ruina desgastada por el tiempo, sólo está la memoria sobre escombros plasmados en una imagen mediática, virtual y persistente. Es pertinente hablar de destrucción, dolor, vacío, para poder abordar su reverso: LA CONSTRUCCIÓN. Esa (re) construcción que se realiza inevitablemente a través de la MEMORIA.

¿Pero qué es la memoria y cómo abordarla? Es sin duda un asunto muy complejo al existir ámbitos de poder en los que la memoria es víctima de la manipulación. George Orwell en su ensayo sobre la Guerra Civil Española (Looking back on the Spanish Civil War) decía:

"El objetivo implícito de esta línea de pensamiento es un mundo de pesadilla en el que el Líder o alguna camarilla gobernante controla no sólo el futuro sino también el pasado. Si el líder dice que tal o cual evento, "Nunca sucedio" -bueno, eso nunca sucedió... Esta perspectiva me asusta mucho más que las bombas- y después de nuestras experiencias de los últimos años, no es una declaración frívola."

Su novela 1984 (publicada en 1949) también muestra cómo la arquitectura es utilizada como objeto de manipulación de la memoria mediante la dotación de una nueva apariencia a los edificios.

"...se preguntó vagamente de qué siglo sería la iglesia. Siempre era difícil determinar la época en que se había construido un edificio londinense. Cualquier edificación que fuese grande e impresionante y tuviese un aspecto razonablemente nuevo se atribuía automáticamente a la época posterior a la Revolución, mientras que cualquier cosa claramente anterior se adscribía a una época oscura llamada la Edad Media. Se decía que los siglos de capitalismo no habían producido nada de interés. Era tan imposible aprender historia a partir de la arquitectura como de los libros."

Bajo esta perspectiva, la memoria es una condición tan frágil como los propios edificios.

"Por encima de todo, hay una necesidad de verdad a ser expresada en la construcción de los edificios. ¿Pero las verdades de quién se están construyendo? ¿Se están levantando falsos recuerdos?"

Finalmente el debate sobre la memoria, según Andreas Huyseen, se basa en múltiples discursos que se entrecruzan y solapan en todo el mundo traspasando fronteras, rebotando los unos en los otros, bien ocultando y olvidando la propia memoria histórica, o bien reforzándola.

*Este escrito fue extraido del libro Demolición; el agujero negro de la modernidad (2017) de Verónica Rosero. A su vez se referencia a Juan Antonio Ramirez "De la ruina al polvo. Historia suscinta de la destrucción arquitectónica".

Comentarios

Publicar un comentario